来源:台海网

1938年10月,陈嘉庚在南洋华侨筹赈祖国难民总会成立大会上致辞。

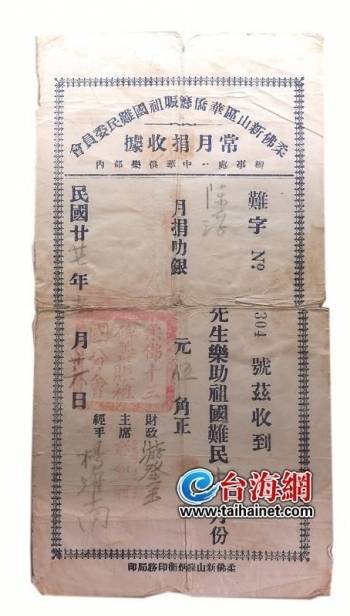

华侨捐款支援抗战的收据。

◆1941年12月,新加坡华侨抗敌动员后援会成立合影。前排中为陈嘉庚。

前言

八十年前,硝烟弥漫的华夏大地,无数身影奋勇前行,以赤子之心为民族存续点燃希望。

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,本报推出“烽火英雄志——纪念抗战胜利80周年特别报道”。一寸山河一寸血,一抔热土一抔魂。同仇敌忾,保家卫国,他们是万千抗战英雄群像的缩影。他们的故事告诉我们:爱国从来不是抽象的概念,是爱国将士的浴血奋战,是陈嘉庚们的忠公诚毅,是归国机工的生死驰援,是台胞乡亲的舍生取义,是厦门儿女的不屈抗争,更是每一个普通人在国难当头时的坚定选择。

这是天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,这是视死如归、宁死不屈的民族气节,这是不畏强暴、血战到底的英雄气概,这是百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

今天,本报推出特别报道首个系列“烽火英雄志·赤子侨心”。当我们再次翻开泛黄的侨批,抚摸珍藏的抗战勋章,听华侨和英烈后人讲祖辈的故事,那些跨越八十年的情感依然滚烫。从报纸版面到数字屏幕,从历史物件到AI重现场景,我们用多元叙事唤醒记忆——不为重复苦难,而是传承那份“毁家纾难、共赴国难”的担当。

烽火已熄,赤子侨心永存。回望那段侨心灼灼岁月,既为打捞历史深处的记忆,更为读懂一个民族在危难中生生不息的精神密码。让我们在历史的回响中,更懂何为“家国”与“担当”。

在华侨博物院展厅的展柜里,一柄长100厘米的龙泉剑静静陈列。

这柄未开刃的剑,从未沾染过硝烟,却与中华民族最危难的时刻血脉相连;它未曾饮血,却以独特的方式,展现了一位华侨领袖的赤子丹心。

射灯穿过玻璃,在精钢剑身上投下细碎光斑,错铜镶嵌的北斗七星如夜空垂落,“披荆斩棘 为国增光”八个字沿着剑脊延伸,像一行凝固的誓言。剑身另一面,“陈嘉庚先生惠存 浙江龙泉各界敬赠 廿九年九月”的阴刻铭文,在岁月冲刷下愈发清晰。木质剑鞘两端的铜饰虽已斑驳,仍倔强地昭示着那段烽火岁月的印记。

这柄剑,陪一位老人走过烽火连城的岁月,也见证了南洋华侨与祖国同呼吸、共命运的壮阔史诗。今天,我们就循着剑影,讲讲它和它的主人陈嘉庚的故事。

胆琴心 华侨领袖的爱国担当

陈嘉庚与剑的缘分,远不止于这柄龙泉剑。在南洋华侨的记忆里,这位“橡胶大王”的一生,都在用行动诠释一位侨领的拳拳爱国心。

1928年济南惨案的消息传到新加坡时,陈嘉庚正在怡和轩俱乐部主持商会会议。当听到日军残害6000余同胞时,他猛地拍响桌子,“国难当头,谈何生意!”他当即提议召开全侨大会,成立“山东惨祸筹赈会”,自己带头捐出数月的企业利润。

“日寇侵略我主权,残杀我同胞,其野心凶暴,险恶蛮横,实全世界所未有。今我国势虽弱,然人心未死,公理犹存,必筹相当之对待。”在大会上,陈嘉庚的演讲掷地有声,他的话像一把火炬,点燃了南洋华侨的爱国热情。短短一个月,筹赈会就募得叻币130万余元。这笔钱换成银元,足够装备一个旅的兵力。

日本侵略者恨透了他。1928年至1933年间,陈嘉庚在新加坡、马来西亚的橡胶厂、罐头厂屡次遭人纵火。最严重的一次,大火烧毁了他的橡胶仓库,火苗蹿起三丈高。

1937年卢沟桥事变爆发,陈嘉庚的反应比谁都快。8月15日,“星华筹赈会”在新加坡成立,他被推举为主席。当时他的企业已因世界经济危机和日军封锁陷入困境,集美学校、厦门大学的办学经费也捉襟见肘,但他在会上宣布:“我每月捐2000元,直到抗战胜利,先预交全年2.4万元。”

1938年南洋华侨筹赈祖国难民总会成立后,陈嘉庚成为全南洋华侨的领袖。“特别捐、常月捐、货物助赈捐……”他总结出的十种筹款办法,像一张细密的网,把南洋华侨的爱国热情汇聚成洪流。数据最能说明问题:从1938年到1941年,南侨总会交付国民政府的捐款达国币4亿元,相当于当时全国军费的三分之一;3200多名南侨机工冒着生命危险,在滇缅公路上抢运了45万吨军火;而陈嘉庚亲自督办的重庆炼药厂,生产的阿司匹林、仁丹,拯救了无数前线将士的生命。

赠嘉庚 烽火中的赤子之赠

1939年深秋,浙江龙泉的山坳里,铁匠铺的炉火彻夜不熄。几位须发斑白的老匠人围着锻打中的钢坯,铁锤起落间,火星溅在他们布满老茧的手上。“这剑要送陈先生,得融着咱龙泉人的心意。”掌锤的老师傅嘟囔着,把烧红的剑坯浸入冷水,“滋啦”一声,腾起的白雾里,剑身初显的寒光映亮了他眼角的皱纹。

那时的陈嘉庚,早已不是新加坡的橡胶大王,而是南洋八百万华侨的“抗日总司令”。他正率领南洋华侨回国慰劳视察团,踏上战火纷飞的故土,从新加坡到仰光,再辗转进入云南,一路都是逃难的百姓和运送军火的卡车。他在日记里写道:“见同胞衣衫褴褛仍扛枪前行,心似刀割。”

这趟历时8个多月的行程,他走了15个省。这位66岁的老人,穿着土布长衫,布鞋上沾满泥泞,手中拄着的藤杖在石板路上敲出笃笃声响。他随身携带的藤箱里,装着南侨总会的报表——上面密密麻麻记着南洋华侨为祖国抗战捐献的每一笔钱款、每一件物资。

“廿九年九月”,即1940年9月,正是抗日战争进入相持阶段的艰难时刻。日军的封锁让国内物资极度匮乏,前线将士用血肉之躯抵挡侵略者的进攻,后方百姓勒紧裤腰带支援抗战。当陈嘉庚的身影出现在龙泉时,这座以铸剑闻名的小城刚遭过轰炸,断壁残垣间,百姓们却自发聚集在临时搭建的台子前,手里捧着从废墟中抢救出的茶叶、笋干,要送给这位“为祖国拼命的华侨领袖”。

赠剑仪式简单而庄重。龙泉代表双手托着红绸包裹的剑盒,老匠人指着北斗七星图案对陈嘉庚说:“您在南洋带领华侨抗日,就像北斗指引方向;‘披荆斩棘’四个字,是说您为国家劈开了多少难关。”

为什么是未开刃的剑?“这柄剑最特别的地方,是它未开刃。”华侨博物院院长钟志诚俯身凝视展柜,指着剑身与剑鞘的衔接处说,“龙泉剑以锋利著称,而特意留存的钝刃,恰是对陈嘉庚先生‘以笔为刃、以商为戈’的最好注解。”

传精神 跨越时空的精神回响

1956年,陈嘉庚倡办华侨博物院时,撰文号召侨胞:“这是我们效力祖国建设的绝好机会。无论你们已回到国内,或还在海外,应该各尽各人的力量,负起责任来帮助祖国做好这一建设,或把珍奇的陈列品以及有关公私纪念的文物捐献出来,以丰富本博物院的内容,无任欢迎之至。”

1960年,陈嘉庚嘱咐将龙泉剑从集友银行仓库取出,送到刚落成的华侨博物院。如今,这柄剑成了珍贵的侨史文物。

常有白发苍苍的归侨,拄着拐杖来看它,有的摸着玻璃,眼圈泛红:“当年我父亲就是跟着陈先生捐钱的,他总说,咱们华侨的血,跟祖国是通着的。”

也有年轻人趴在展柜前,对着“龙泉千字号制”的字样拍照,问讲解员:“这剑真能劈开荆棘吗?”讲解员会笑着说:“你看陈嘉庚先生,没拿过剑,却劈开了多少阻碍华侨爱国的难关?这就是‘披荆斩棘’的意思。”

海外华侨华人代表团来访,也会在剑前合影,说:“看到它,就想起自己的根在哪里!”

剑身上补铜的痕迹,成了常被提及的细节。“那是‘文革’时被弄断后修复的,补上去的铜色略深,像一道伤疤。”钟志诚说,断的是剑身,断不了的是陈嘉庚精神,这道疤像一枚勋章,让剑有了更重的分量,它告诉每一位参观者:爱国从不是一句空话,是陈嘉庚毁家纾难时的决绝,是集美师生烽火办学时的坚守,更是无数华侨把血汗钱换成救国物资的赤诚。

走出展厅时,阳光折射出一道细长的光带,落在华侨博物院的墙上。那光带像条无形的线,一头牵着烽火岁月里的陈嘉庚,一头牵着来来往往的参观者——有些东西,真的能穿过时光,在一代又一代人心里,刻下永不褪色的印记。就像那柄剑,它不必出鞘,也能把爱国的种子播进每个见过它的人心里。(海峡导报记者 崔晓旭 康泽辉 孙春燕曾宇姗/文 沈威/图)

*******************************************************

【台海网报料渠道】

邮箱:taihainet@163.com

报料、登报、维权、内容合作专线

天盈资本配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。